parution août 2020

ISBN 978-2-88927-806-0

nb de pages 304

format du livre 140 x 210 mm

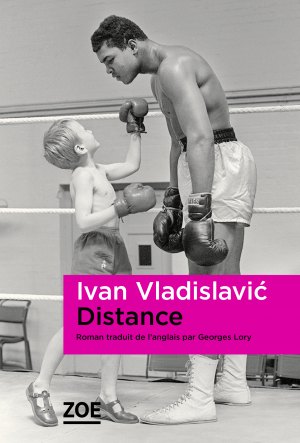

Distance

Roman traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Georges Lory

résumé

Branko sait comment on embrasse les filles, rêve de gagner le Tour de France et aime fouiller dans les affaires de son petit frère Joe. Qui, lui, joue aux billes, invente des langages farfelus et rassemble dans des albums les coupures de journaux qu’il lit sur son idole, Mohamed Ali. Même si, dans cette famille sud-africaine blanche des années 1970, leur père refuse d’appeler le mythique boxeur autrement que Cassius Clay.

Quarante ans plus tard, Joe décide de s’inspirer de ses albums pour son nouveau roman. À l’aide de Branko, il va réduire la distance qui les sépare de leur passé commun.

La narration, qu’assument tour à tour Joe et Branko, est rythmée par le langage flamboyant des reporters sportifs de l’époque. Elle raconte la relation entre deux frères, faite de tendresse et de cruauté.

Ivan Vladislavić vit à Johannesburg, il est l’auteur d’une dizaine de livres dont la plupart sont publiés en français chez Zoé. Son œuvre a été récompensée à plusieurs reprises, notamment par le prestigieux prix américain Windham-Campbell.

La Semaine de Nancy

"En choisissant de filer la métaphore sportive, [Vladislavic] montre combien la question raciale est plus que jamais à l’ordre du jour. A méditer..." Gaston-Paul Effa

Le Monde

"Né à Pretoria en 1957, Ivan Vladislavic signe avec Distance un roman tendre sur les liens familiaux. Alternant les souvenirs des frères et des extraits des albums sur Mohamed Ali, le roman recompose une enfance tranquille de la classe moyenne blanche sud-africaine : cabanes dans les arbres, attrait pour tout ce qui vient d’Amérique, vacances en caravane à la mer. En creux, il montre cependant tout ce que la rencontre avec ce militant de la cause noire, ce poète du ring, est venue bousculer dans la représentation du monde d’un gamin blanc grandi sous l’apartheid." Gladys Marivat

L'Echo Magazine

"Singulière, sobrement créatrice, [la] narration n’a pas le caractère analytique qu’on lit généralement dans la littérature d’Afrique australe. Elle fait d’abord place à la sudation de la banalité, au ressenti des personnages. Leur myopie prime dans les brumes de l’espace-temps ; pas la vision en strapontin de l’auteur.

Joe collectionne des centaines d’articles sur son idole [Mohamed Ali]. (…) Des trésors sépia. Des coupures de presse du Pretoria News, du Daily Express, du Sunday Times. Des signatures de journalistes dont les mots ont été lus avidement, pieusement. On vit une époque où l’écrit a encore une place primordiale dans l’information. On peut rêver sans les images télévisées. C’est ce que fait Joe, et ce n’est pas le moindre des attraits de Distance.

Ses albums sont les archives de sa jeune mémoire qui, au fil du roman, s’étire et s’altère. Elle rejoint difficilement les souvenirs de son frère ainé Branko. (…)

Il y a des allers-retours. Des anecdotes. Des vacances. Des voisins de quartier. On entend de l’afrikaans. On apprend qu’une grand-mère parlait le zoulou. Ali n’est pas « noir comme les autres », réalise Joe. Voici des fissures, des sourires, des absences. On devine plutôt qu’on discerne. (…)

Distance joue des éloignements, nécessaires ou malheureux, comme des intervalles. Il faut avoir du souffle, accepter d’être sonné, extenué. Comme pour les quinze rounds (autant de chapitres pour le roman) d’un championnat du monde des poids lourds dans les seventies." Thibaut Kaeser

Daily Passions

"Un roman d’une grande densité que je conseillerai de lire d’une traite en acceptant de se laisser émouvoir."

Une chronique de Noé Gaillard à lire en entier ici

Les Libraires (revue québécoise)

"Dans Distance, on délaisse les filles pour orienter le regard vers l’histoire de deux frères, au début des années 70, en plein Apartheid sud-africain. (…) La narration donne voix à chacun des deux frères (…). La distance du titre, c’est celle entre [eux] , mais aussi celle entre les noirs et les blancs, celle entre les boxeurs lors de combats." Josée-Anne Paradis

RFI

"Revisiter le passé, c’est ce que fait Ivan Vladislavic, sans nostalgie mais avec art, dans Distance, à travers les combats de Mohamed Ali qui ont ponctué sa jeunesse, revus et réinterprétés par ses protagonistes. Cela donne un livre somptueux, tout en résonances narratives, où la « distance » proclamée dans le titre du roman est comblée par la passerelle de langage que l’auteur a su si habilement jeter sur l’abîme qui sépare le passé du présent, la mémoire du vécu et le personnel du public."

Un article de Tirthankar Chanda à lire en entier ici

En attendant Nadeau

"Auteur subtil et réfléchi, l’un des plus intéressants d’Afrique du Sud, [Ivan Vladislavić] n’est cependant pas le plus connu, sans doute parce qu’il n’effectue pas le travail littéraire politique et sociologique fermement réaliste qu’on attend en général d’un écrivain de ce pays.

Pourtant, [ses] livres, qu’ils soient d’inspiration oulipienne ou métafictionnelle (…) sont tous préoccupés par l’actualité ou le passé sud-africain, mais font en sorte que le réalisme ne soit pas la seule manière ni peut-être la plus pénétrante d’aborder ces sujets. Distance offre ainsi l’aspect très accessible d’un roman biographique, tout en ouvrant par décentrement et une occasionnelle auto-réflexivité un vaste réseau de possibilités interprétatives.

(…)

Mohamed Ali eut à la fois à résoudre la question de ses stratégies sur le ring et de son rôle ou de son instrumentalisation dans le monde qui l’entourait ; l’écrivain d’Afrique du Sud, suggère Vladislavić, se trouve dans une situation similaire : lui aussi est formaté par des pressions extérieures et, pour le combat, il doit utiliser et déjouer des uppercuts, crochets ou directs sous forme de possibilités linguistiques contraignantes (la langue journalistique ou historique, l’afrikaans, le zoulou, le parler des années 1970 et d’aujourd’hui…), et il doit mettre en place efficacement les techniques défensives ou offensives de ses mouvements narratifs, les calquant sur ses prédécesseurs et ses adversaires, tout en s’en démarquant avec inventivité. On l’aura compris : Vladislavić et Mohamed Ali, même combat."

Un article de Claude Grimal à lire en entier ici

En lisant, en écrivant

"Dans ce roman se cachent plusieurs romans, tous liés les uns aux autres par des fils souplement tressés entre eux, formant une étoffe incroyablement riche, texturée de mille façons, dont on découvre à chaque instant le dessin dont on ne soupçonnait pas la finesse.

(…)

Des articles de presse – chroniques inlassables d’Ali, pivot du récit, miroir d’une époque – précisent la chronologie et se mêlent aux voix alternées des deux frères qui racontent le passé ainsi que le présent sur deux tempos différents et rendent à la vie, pour quelques minutes, les figures marquantes de leur enfance, membres de leur famille, mais aussi voisins et camarades de classe, dans un mouvement d’une infinie nostalgie vaillante et douce."

Une chronique de Flore Delain à lire en entier ici

GHI

"Une écriture aussi habile qu’efficace." Fabio Bonavita

La livrophage

"Une plume de talent (…). L’écriture [est] belle, riche, pleine de douceur quand les frères sont observés. Pleine de tendresse dans les scènes familiales. La manière de parler des vacances, le père chauffeur de taxi, la mère qui aime chanter coudre… Pleine de vigueur et d’humour dans les pages qui relayent la presse du temps et la geste du grand Mohamed Ali, ce grand champion qui sera saisi par la maladie de Parkinson à la fin de sa vie."

Une chronique de Simone Tremblay à lire en entier ici

Afrique éducation

"Distance entre frères, entre Noirs et Blancs, entre deux boxeurs sur le point d’engager le combat... le roman donne à tour de rôle la parole à Joe et Branko, tandis que le style flamboyant des journalistes sportifs d'alors rythme le récit et ravive l'esprit de ses seventies."

Libération

« Qu’est-ce qui cloche chez toi ? » se demandait Joe. « C’était une bonne question. » Branko : « Mon frère veut que je raconte son histoire. Est-ce la mienne ? La nôtre ? Une histoire peut-elle appartenir à égalité entre deux personnes ? »

C’est l’histoire de tout un pays et c’est tout un pays qui cloche, à travers les générations, l’extrême violence de l’apartheid et la violence urbaine actuelle à partir desquelles Ivan Vladislavic a déjà écrit (…).

Un article de Mathieu Lindon à lire en entier ici

RFI

"Dans son nouveau roman, Distance, le Sud-Africain Ivan Vladislavic propose un formidable exercice d’équilibre entre le présent et le passé, entre les luttes d’antan et le désenchantement qui est sans doute le sentiment le mieux partagé dans l’Afrique du Sud post-Apartheid. Partant d’un album de coupures de journaux anciens sur la légende de la boxe Mohammed Ali, Vladislavic convoque l’esprit des seventies, la puissance du militantisme anti-apartheid et l’espérance d’un avenir sans « distance ». Absolument magistral."

Un article de Tirthankar Chanda à lire en entier ici

"Cassius Clay alias Mohammed Ali est omniprésent dans ce roman, et c’est un plaisir de se rappeler sa personnalité, fière et drôle, de ses combats mythiques gagnés ou parfois perdus… Outre la boxe, c’est surtout un beau livre, simple sur l’Afrique du Sud de l’apartheid et surtout sur le lien profond entre deux frères."

"Uppercut littéraire aux accents de fausse biographie du grand Mohammed Ali, le dernier roman d’Ivan Vladislavic est un vrai trésor dans cette rentrée. (…) C’est construit avec finesse. Un très bon roman!"

"Un roman nostalgique et malicieux sur l'Afrique du Sud, les années 70, et les idoles des jeunes." Guillaume

"Je viens tout juste de refermer la dernière page et je sais que la relation entre Joe et Branko me hantera longtemps. C’est une très belle langue, j’ai adoré comment l’auteur traite la vie aussi de Ali : ce n’est pas une biographie officielle, ce n’est même pas le sujet premier du livre mais c’est très bien fait. C’est tendre, poétique, historique et profondément humain." Thomas

Double Négatif (2013)

Vous êtes jeune et vos études commencent à vous peser. Vous voulez enfin connaître la vraie vie, mais le moment est mal choisi : nous sommes en Afrique du Sud, au temps de l’apartheid, les tensions raciales sont à leur comble et seul votre statut d’étudiant vous met à l’abri du service militaire. Alors que faire ?

Neville commence par tergiverser, par rechercher de petits boulots en marge de ses études maintenant négligées. Puis il se décide : ce sera l’exil en Angleterre. Avant ce saut dans l’inconnu, Neville vivra toutefois une journée capitale, une journée passée en compagnie d’un photographe prestigieux, auprès duquel il va apprendre à ouvrir les yeux.

En fixant sur la pellicule le moment où tout bascule, l’instant où les événements se précipitent, la fin de l’apartheid aurait-elle une chance de devenir intelligible ? Le sens des scènes éclairées par l’auteur, sur la page qui se substitue à la photographie, nous amène, nous lecteurs, à mieux voir.

Traduit de l'anglais (Sud africain)Nida et Christian SurberFolie (2012)

Quelque part dans l’immensité du veld sud-africain, un homme arrive dans un terrain vague et y prend ses quartiers. M. et Mme Malgas, les occupants de la maison voisine, observent avec la plus grande attention cet intrus qui interrompt singulièrement leur routine. Monsieur est quincailler, Madame dépoussière les bibelots, regarde la télévision et attend le retour de son mari.

L’inconnu explique à son voisin, de plus en plus fasciné, son plan : construire la maison idéale. La voisine, quant à elle, est convaincue de la folie de cet homme qu’elle s’obstine à appeler « l’Autre », et qui lui vole son bon mari.

Folie est un huis clos à trois, récit d’une désillusion comique, tissée de clous et de fils, de chimère et de mots.

Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Aurélia LenoirClés pour Johannesbourg (2009)

Début du deuxième millénaire, Johannesbourg reste divisée, désormais autant par la pauvreté et la violence que par la race. Vladislavic, fin arpenteur des rues, des quartiers, des parkings, des jardins, circule de scène en scène aussi cocasses que tragiques. Le livre est composé de 138 entrées, comme autant de clés pour comprendre la ville, à la manière Vladisalvic: sorte de regard agile et enregistreur, esprit joueur qui analyse, compare, fait des liens et manie les mots pour dire les impressions les plus fines.

Ce texte est une ode amoureuse à Johannesbourg, industrielle, polluée, dangereuse, belle et injuste.

Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Nida et Christian SurberLa Vue éclatée (2007)

Publié presque au lendemain de la fin de l’apartheid, Les Monuments de la propagande, un recueil de onze nouvelles, prend acte de la fin d’une ère détestable de l’histoire de l’Afrique du Sud et, on peut l’espérer, de la fin de tous les racismes institutionnalisés. L’exubérance, le chatoiement, mais aussi la fragmentation de ce monde renouvelé appellent irrésistiblement la métaphore du kaléidoscope. Ivan Vladislavic en tire un parti inattendu en nous faisant assister à l’invention de l’Omniscope, instrument d’optique indispensable en temps de chambardement. D’une nouvelle à l’autre, les objets prennent alors une valeur emblématique, un tuba, un banc.

Un saisissant raccourci met la Russie post-soviétique en contact avec l’Afrique du Sud post-apartheid dans l’histoire qui donne son titre au recueil. L’abolition des barrières physiques et mentales, que Bessie Head avait prophétiquement annoncée comme inéluctable, se traduit ici par une extraordinaire variété de tons, par la multiplication des points de vue – la voix narrative peut enfin transcender la couleur de la peau –, voire par le caractère parfois ludique d’une littérature qui, sans trahir ni démissionner, peut à nouveau respirer plus librement, la tâche des écrivains témoins de l’insupportable injustice ayant été heureusement accomplie.

Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Christian SurberLe Banc "réservé aux Blancs" (2004)

L’apartheid vient d’être aboli et Mme Coretta King, la veuve de Martin Luther King, s’apprête à inaugurer le musée consacré à cette période sinistre. Les préparatifs vont bon train, mais les employés, bien que très fiers de leur copie parfaite d’un banc WHITES ONLY, l’un des symboles les plus forts de l’époque révolue, sont en conflit avec leur directrice qui ne veut pas de faux dans ses collections. Or les appels au public pour obtenir des pièces authentiques sont restés vains et ont même engendré des situations ahurissantes.

Sous le comique et le rocambolesque s’ouvre un monde de souffrances et d’humiliations restées vives : la blessure n’est pas cicatrisée. L’auteur manie ici l’ironie et la satire avec maestria.

Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Ch. SurberDistance: extrait

Joe

Fin 1970, au cours du printemps austral, je suis tombé amoureux de Mohamed Ali. Cet amour, cette sorte d’amour intense et inconditionnel que nous appelons le culte du héros, fut mis à l’épreuve dès la nouvelle année, lorsqu’Ali rencontra Joe Frazier au Madison Square Garden. J’étais au lycée à Verwoerdburg, qui me semblait aux antipodes du ring, mais je lisais la moindre nouvelle concernant cet événement majeur et je ne doutais pas un instant qu’Ali allait gagner. Mais il fut battu pour la première fois de sa carrière professionnelle.

Ce doit être ce tapage inédit avant le match Ali-Frazier qui m’a transformé en fan, comme tant d’autres qui jusqu’alors n’avaient montré aucun intérêt pour la boxe. Le « Combat du siècle » fut l’un des premiers spectacles mondialisés, un affrontement hollywoodien qui enflamma l’imagination publique comme jamais auparavant. Selon le reporter Solly Jasven, c’était aussi important pour le Wall Street Journal que pour le magazine Ring, suscitant ce qu’il nomma un emballement de gros sous.

Je ne sais pas ce que je pensais d’Ali avant le Combat du siècle. Toutefois je venais d’une famille qui lisait les journaux et j’avais commencé à éplucher un quotidien dès l’école primaire. J’avais donc dû tomber sur lui dans la presse, et pas seulement dans les pages sportives. En mars 1967, il avait refusé de faire son service dans l’armée américaine. La World Boxing Association et la New York State Athletic Commission lui avaient retiré son titre de champion du monde des poids lourds. L’affaire fit les gros titres en Afrique du Sud, mais je ne saurais dire l’impression qu’elle fit sur un garçon de neuf ans.

Bien qu’Ali fût absent des rings pendant plus de trois ans, il ne resta pas inactif : il s’était embarqué dans une série de conférences et de talk-shows, il apparaissait dans des publicités, il eut même un job dans une éphémère comédie musicale de Broadway, intitulée Buck White. Bref, il faisait ce que font les célébrités en tout genre pour continuer à placer leur trombine et leur nom sous les projecteurs afin de promouvoir leur « marque ». Il passa du ring au méga-cirque des signatures et des apparitions. Il prenait aussi la parole dans des mosquées pour soutenir la cause des Black Muslims. Mais, qu’on s’en moque ou qu’on les prenne au sérieux, bien peu de ces activités filtraient en Afrique du Sud.

En 1970, alors que j’avais douze ans, un tribunal fédéral rendit sa licence de boxeur à Ali. Il fit son premier retour à Atlanta, lors d’un combat contre Jerry Quarry qu’il remporta au troisième round sur K.-O. technique. Six semaines plus tard, il battit Oscar Bonavena, ce qui permit une rencontre pour le titre de champion du monde contre Frazier l’année suivante. C’était un match que Frazier lui avait promis si jamais il retrouvait sa licence.

Nous n’avions pas la télévision en Afrique du Sud à l’époque. Les nouvelles nous parvenaient par le radio et les journaux. Le Combat du siècle produisit une avalanche d’articles dans la presse. Mon père lisait le Pretoria News et deux hebdomadaires, le Sunday Times et le Sunday Express, c’était donc mes principales sources d’information. Au cours des préparatifs du combat, j’ai commencé à rassembler des coupures de presse, et pendant les cinq années suivantes, j’ai conservé tout ce qui me tombait sous la main concernant Ali, découpant des centaines d’articles et les collant dans des albums. Quarante ans plus tard, ils sont étalés sur une table à tréteaux à côté de mon bureau tandis que j’écris. Je l’avoue : j’écris ces lignes parce que ces albums existent.

Le cœur de mes archives, ce sont trois cahiers de dessin de la marque Eclipse avec une feuille de papier-calque entre chaque page. Ces recueils ont une couverture en carton couleur chamois, portent le logo Eclipse flanqué de l’obligatoire mention bilingue « drawing book / tekenboek ». Au milieu de la couverture, un titre est écrit à la main : ALI I, ALI II, ALi III. Les coupures sont couleur tabac et craquelées. Quand je les passe entre mes doigts, je m’imagine que le garçon qui a lu le premier ces articles et moi ne formons qu’une seule et même personne.

Branko

Je suis le sportif de la famille. Mon frère Joe tape à l’occasion dans un ballon sur la pelouse, mais quand j’ai besoin de lui dans les buts pour m’entraîner aux penalties, il plonge le nez dans son livre. Et voilà qu’il se transforme soudain en fan de boxe. Ce n’est pas que j’ai vu beaucoup de matchs. Je me suis rendu à quelques tournois des Golden Gloves à Berea Park avec mon cousin Kelvin : on monte un ring sur le terrain de cricket, devant la tribune. Nous préférons le catch au Pretoria City Hall.

Ce qu’il y a de bien dans ce genre de lutte, c’est que les règles sont faciles à comprendre. Si Jan Wilkens entre en lice, on sait qu’il va gagner. C’est un grand Afrikaner, le champion d’Afrique du Sud. Kelvin s’époumone pour lui. Mon favori est Rio Rivers. Il ne gagne pas souvent, mais il se bat bien. La dernière fois que mon cousin et moi avons été voir un match, Papa a insisté pour qu’on emmène Joe et Rollie – le petit frère de Kelvin. Un fiasco : Joe s’est mis à encourager Sammy Cohen. Sammy n’est qu’un chialeur en justaucorps noir. Il semble n’avoir pas dormi depuis trois jours et perd à chaque fois. C’est son rôle. Joe ne comprend pas ce principe : on n’est pas censé encourager les glandeurs.

Et maintenant son coup de cœur pour Ali. Il l’a chopé comme une varicelle. Le virus de la boxe s’est répandu partout à cause du match à venir entre Ali et Frazier. Évidemment, je soutiens Smokin’ Joe Frazier. J’aurais été pour lui de toute façon, et le fait que mon petit frère a pris parti pour l’autre camp me renforce dans mon choix. Une occasion supplémentaire de lui casser les pieds.

Joe Frazier va donner une leçon à Cassius Clay, affirme Papa. Il va faire cracher sept sortes de saloperies à cette grande gueule.

Huit sortes, je dis.

Maman intervient : Attention à ce que tu dis.

Bah, huit ce n’est qu’un chiffre.

Papa ne l’appelle pas Mohamed Ali. Jamais de la vie. Ce sera toujours Cassius Clay. Ça irrite mon frère jusqu’aux larmes. Parfois il s’en va dans la cour, derrière le logement des domestiques, et fracasse des cartons à tomates avec une barre de plomb.

Le sport, c’est mon affaire, et j’aimerais qu’il ne s’en mêle pas. Mon plan est de gagner un jour le Tour de France. Je préfère les courses sur route, et je fais de la piste hors saison pour garder la forme. Le cyclisme n’est pas un sport populaire par ici. Les bons jours, cinquante à soixante coureurs se pointent au vélodrome Pilditch à Pretoria West le vendredi soir, la plupart des vétérans, une poignée seulement vient des écoles. On nous appelle les Cadets, un terme stupide que nous n’utilisons jamais. Les tribunes sont presque vides : les épouses, petites amies et mères se concentrent sur quelques rangées, des couvertures au crochet sur les genoux. Dix rangées plus haut, sous le toit de taule glacial, Joe porte un bonnet tricoté avec un énorme pompon. Il aurait préféré rester à la maison, mais Papa a ordonné : Vous les garçons, vous devez vous serrer les coudes. Quand retentit le coup de pistolet du départ, ou la cloche du dernier tour, il fait semblant de regarder. Les courses par élimination, à cause du mot, ne l’intéressent qu’à moitié. Il lit, le livre sur ses genoux, ganté de cuir noir, tournant maladroitement les pages des Contes de Canterbury ou de David Copperfield. Son pompon explosif, le plus gros jamais fabriqué par Maman, oscille sur sa tête comme un mauvais sort.

Quand je vais au lit, je le trouve en train de boxer son ombre. Il est censé dormir, mais il a fait pivoter la lampe du bureau pour projeter sa silhouette sur le mur près de la fenêtre. Il sautille et zigzague, dit-il.

Ja, je réponds, comme un faux-bourdon.