parution octobre 2009

ISBN 978-2-88182-657-3

nb de pages 96

format du livre 105 x 165 mm

prix 8.50 CHF

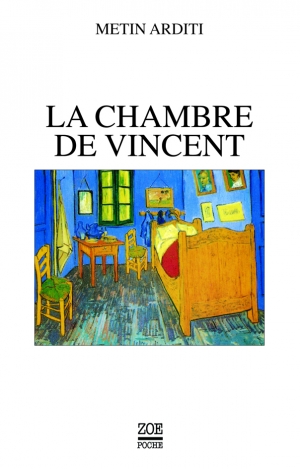

La Chambre de Vincent

résumé

« Je me souviens avec une très grande précision de mon étonnement en cet instant. Un sentiment nouveau m’envahissait doux et surprenant : j’admirais mon père. Je gardai pour moi cette émotion précieuse. »

Né en Turquie, Metin Arditi arrive en Suisse à l'âge de sept ans. Diplômé en physique (« la seule science qui touche à la philosophie et qui a un rapport avec la création. J’y ai savouré des joies profondes que je n’ai retrouvées qu’en écrivant »), homme d’affaires et mécène éclairé, il a un parcours singulier pour un écrivain. Il rédige d’abord des essais sur Machiavel, La Fontaine ou Nietzsche. La Chambre de Vincent est son premier récit, publié en 2002. Depuis, il a écrit six romans chez Actes Sud. La critique salue régulièrement son style maîtrisé, pudique et intime. Avec l’écriture, Metin Arditi « essaie de comprendre comment se décline l’amour, notamment entre parents et enfants. Je ne peux pas imaginer élément plus important. C’est un point qui détermine la carte de départ d’un individu dans son existence. »

La Chambre de Vincent (2002, domaine français)

ouvrage disponible en poche : http://editionszoe.ch/livre/la-chambre-de-vincent-1

Nietzsche ou l'insaisissable consolation (2000, domaine français)

Le Mystère Machiavel (1999, domaine français)

Mon Cher Jean. De la cigale à la fracture sociale (1997, domaine français)

La Chambre de Vincent: extrait

CHAPITRE I

REGARDEZ-MOI

Pourquoi Van Gogh s’est-il tué ? Pourquoi choisit-on de cesser de vivre ? Face aux autoportraits, la question me hante. Je scrute ces yeux emplis d’un malheur sans fin. Ils donnent une force, ils consolent. Pourquoi ? Bien sûr, l’engouement suscité par Van Gogh est expliqué vingt fois : la folie, le génie, le malheur, la gloire posthume, tout cela est juste. Mais je n’y trouve pas mon compte. Il ne s’agit pas d’admiration, ce serait dérisoire, il y a autre chose, un bouleversement intérieur. Ce regard en attente, écrasé de tristesse, me rappelle celui qu’on lit dans les yeux des déportés. Entre le suicidé et le gazé surgit soudain une parenté à laquelle aucune morale ne me prépare. Comment mettre ces deux horreurs sur un même plan ? Pourtant, rien de plus proche que ces morts.

On est plutôt seul du côté des suicidés, on fait tout soi-même, le juge, le bourreau et la victime, trois personnages en quête de rien, si ce n’est qu’on en a tellement assez qu’on veut juste descendre du wagon, et bonne continuation à ceux qui ont envie de faire le reste du voyage. Mais qui s’est jamais tué tout seul ? Sans personne ? Sans un petit coup de main ? Ou d’épaule, qu’on détourne ? Ou de regard, que l’on balade ailleurs ? L’expression « se suicider » cherche à convaincre, met mal à l’aise. Le pléonasme est déjà une plaidoirie, comme une excuse qui cache un mensonge et force la main: ce n’est pas moi, c’est lui, il s’est suicidé, tué lui-même en personne, deux fois, en quelque sorte. Sans doute pour ne pas se rater…

La tromperie du mot ne prend pas. Il faut être deux pour se suicider : la solitude n’est pas dans

l’acte, elle est dans ce qui a déclenché l’acte. Deux, l’un qui cherche, ne trouve pas et meurt, et l’autre, les autres, peu importe, ceux qui restent dans leur chez-soi, rejettent et vivent. Qui est coupable quand chacun a son alibi ? « Je jouais aux cartes, et j’ai des témoins », dit celui qui reste. Et l’autre qui dit : « Je pars, ma vie est jouée, perdue, au tapis, comme au poker, mais tu restes, mon bonhomme, la mise te revient, à toi de la rafler, la suite t’appartient, et je te souhaite bien du plaisir ». Le suicidé est partageur… « Si j’étais sans ton amitié, on me renverrait au suicide » écrit Vincent à Théo. Peut-être est-ce cela, le suicide. Une façon de ne

plus être seul, un visa pour la non-solitude, une relation à l’autre garantie pour toujours, payée au prix fort, mais quelle récompense : on meurt et du coup on existe.

Ailleurs, très loin, il y a l’exécution calibrée, rationnelle, la mort planifiée d’individus qui souhaitent vivre autant que le suicidé souhaite mourir. Face au gazé, il y a aussi un autre, celui qui, franchement, ne souhaite pas partager, ni sa vie, ni son amitié, ni même – allons plus loin – sa rue, sa rangée au cinéma, un train, l’école des enfants, rien, ni voisinage ni concubinage. Primo Levi décrit cet autre extrême.

Suicidé ou gazé, où est la différence ? Le Dr Pannwitz, chimiste en chef du camp d’Auschwitz, regarde Levi «comme on regarde un poisson dans un bocal », d’un regard qui ne s’arrête pas, et pourquoi mon dieu s’arrêterait-il sur celui qui n’existe pas ? Il le transperce sans le faire exprès, comme on transperce le vide. L’autre n’est pas autre chose. Le non-regard marque et annule, comme l’antimatière fait disparaître des particules vraies et solides, de la matière en bonne et due forme, estampillée réalité, qui s’évapore sous les yeux du

physicien. Comment se remettre d’une telle négation d’humanité? Levi a eu la patience d’attendre son heure, en grand seigneur discret : c’est quarante-quatre ans plus tard qu’a lieu la réaction, l’année suivant la publication de I sommersi e i salvati. L’exergue du livre annonce la catastrophe : Since then, at an uncertain hour, that agony returns. L’immense

douleur jaillit sans crier gare. Primo Levi se suicidera avec succès l’année d’après, écrasé au fin fond d’une cage d’escalier, plus de Levi, plus de visage, plus d’humanité, sortie réussie dans l’annihilation, l’oblitération d’un homme, rejoignant par ce saut dans le vide, le vide dans lequel l’avait aimablement convié le non-regard du Dr Pannwitz, ce nulle part qui lui avait été indiqué comme son territoire, sa terre. Trop c’est trop, dit l’adage, et trop peu, c’est trop peu, trop peu d’humanité, trop peu en face de soi, rien ni personne sur qui accrocher son regard, aucun partage. Suicidé ou gazé, quelle différence ? Dans un cas comme dans l’autre, il y a l’autre, et il y a crime.

Avant l’acte, il y a les jours de moindre malheur, quand le désespoir mijote mais n’est pas tout à fait prêt, alors on s’accroche sans trop y croire, on crie famine d’humanité, et on se tue sans mourir. Siniavski raconte le Goulag où, pour fêter la nouvelle année, certains prisonniers offraient à leur chérie de cellule leur sang mêlé de sperme, pour leur dire que ce soir, ce n’est pas comme tous les soirs, malgré le froid, la phtisie, la charogne, et le désespoir qui donne le vertige, mais santé quand même, c’est Nouvel An, je saigne, donc j’existe.

Ou cette veille de Noël, quand Van Gogh n’en peut plus de s’esquinter à l’absinthe, et Gauguin est trop désespérant, et se bagarrer sans cesse le ventre creux est épuisant, alors on commence par le petit saut, un lobe d’oreille en moins, ce qui n’a jamais fait de mal à une mouche, et bien sûr Rachel en prendra bien soin, en tout cas se souviendra, et un morceau d’oreille contre le sentiment que quelqu’un pense à soi, c’est plutôt une bonne affaire, qui permet de jouer les prolongations, jusqu’au grand saut, quand il faudra serrer les mains pour de bon…

En attendant cet instant, Van Gogh peint cinquante autoportraits desquels surgit une même supplique hurlante, insoutenable : « Pour l’amour du ciel, regardez-moi. » Alors, comme si le temps se fondait dans l’éternité, tout s’arrête. Un face à face s’impose à moi : le regard de l’autoportrait me prend en otage. Cette faim d’humanité que je lis dans ses yeux, j’en partage soudain les affres : elle me renvoie à l’angoisse la plus profonde, celle de mon enfance, dont je réfute la blessure.

L’autoportait m’impose le tête-à-tête absolu, celui où chacun dit tout. Van Gogh fait le premier pas, dévoile sa misère, entame le partage. Qu’est ma tristesse face à son drame ? Une pacotille, dont l’aveu m’est facile, et que je fais sans honte. Ma solitude plonge dans ce regard, y retrouve une solitude plus grande qui déjà l’accueille, l’entoure, l’embrasse, et les voilà entremêlées, comme deux corps dont on ne sait plus ce qui est à l’un ou à l’autre. En se révélant sans fard, c’est moi que Van Gogh dénude.